Pagina 3

![]()

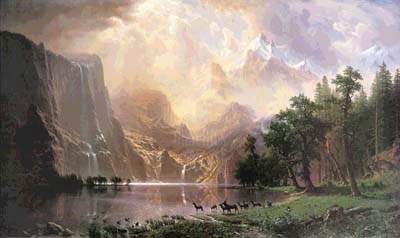

E’ l'epoca della seconda rivoluzione industriale, quella che ha dato all'Inghilterra uno sviluppo tale da meritare la definizione di era industriale per eccellenza. Soprattutto l'industria carbonifera sta alterando il paesaggio - e non solo quello - perché la rivoluzione in atto è anche una rivoluzione culturale, spietata nella logica della produzione e nella ricerca del profitto che sembra divorare tutto, comprese le foreste e la loro suggestione.Egli discese di nuovo nell'oscurità e nella solitudine del bosco. Non sapeva che la solitudine del bosco era un'illusione. I rumori industriali turbavano quella solitudine; la crudezza delle luci, per quanto visibili, era un'irrisione. Non si poteva più vivere soli e ritirati. Il mondo non tollera gli eremiti. E ora aveva preso quella donna e attirato su di sé un nuovo ciclo di dolori e di condanne. Perché sapeva per esperienza che cosa volesse dire. Non era colpa della donna, e neppure colpa dell'amore o dei rapporti sessuali.

La colpa era lì, in quelle malefiche luci elettriche, nello strepito diabolico delle macchine. Lì, nel mondo dell'avidità meccanica, del meccanismo avido, dell'avidità meccanizzata nel mondo scintillante di luci, che vomitava metallo incandescente e risonava dei rumori del traffico; lì era il male immenso, pronto a distruggere tutto ciò che gli si opponeva. Presto avrebbe distrutto il bosco, e le campanule non sarebbero fiorite più. Tutte le cose vulnerabili dovevano perire sotto lo scroscio e il colare del ferro.

corrispondono alla mortificazione di ciò che nell'uomo alita in modo più autentico,

qualcosa che non può convivere con la legge della domanda e dell'offerta, con il pulsare

angoscioso dei macchinari e con chi li aziona per produrre danaro e ordine sociale, i

nuovi valori dell'epoca.

corrispondono alla mortificazione di ciò che nell'uomo alita in modo più autentico,

qualcosa che non può convivere con la legge della domanda e dell'offerta, con il pulsare

angoscioso dei macchinari e con chi li aziona per produrre danaro e ordine sociale, i

nuovi valori dell'epoca.

Le ombre della notte: Dracula il vampiro

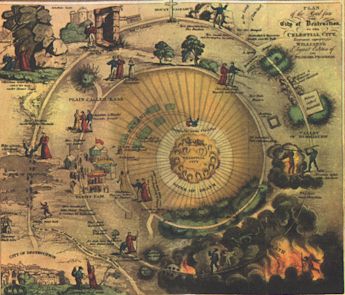

In un castello immerso nelle selve primigenie dei Carpazi vive Dracula.

Bram Stocker, l'autore del celebre romanzo epistolare scritto nel 1897,

si ispirò a un personaggio realmente esistito nel XV secolo, Vlad Tepes, signore di

Valacchia, che i suoi sudditi avevano soprannominato Dracul, cioè diavolo. Dopo un

attento studio, nel romanzo furono trasposte anche le leggende e le tradizioni della

Transilvania sui vampiri, e così nacque Dracula(8) , che si

inserì nel filone dei romanzi dell'orrore e del mistero dell'epoca.

Il protagonista del romanzo, Jonathan Harker, parte da Monaco per un viaggio di affari nel

ferro di cavallo dei Carpazi, regione in cui "si annida ogni genere di superstizione

conosciuta nel mondo": lì, protetto nel suo castello, lo aspetta il conte Dracula.

Man mano che Jonathan si avvicina al maniero del conte, il paesaggio assume contorni

sempre più paurosi:

Col calar della sera, incominciò a far molto freddo e la penombra si mescolava alla nebbiosa oscurità dei boschi, di querce, larici e pini, mentre le valli che si aprivano profonde tra le montagne, a mano a mano che salivamo verso il passo, gli abeti sorgevano scuri contro lo sfondo della neve. Quando la strada tagliava tra i boschi, gli abeti sembravano chiudersi intorno a noi... sulle montagne che ci circondavano, si levò un altro coro di ululati, più forte e acuto, urla di lupi, che provocarono in me e nei cavalli la stessa reazione: il desiderio di balzare dal calesse e fuggire.. Ben presto fummo circondati da alberi che spesso si univano sopra di noi, come in una galleria. Di nuovo, grandi massi severi ci guardavano dalle due pareti.

E' un paesaggio inquietante, gli alberi sorgono scuri e la foresta

appare minacciosa e opprimente.

Quando, arrivato a destinazione, il protagonista prende coscienza di trovarsi realmente

prigioniero all’interno del castello del suo ospite, dalla finestra della camera in

cui è stato sequestrato può vedere un panorama notturno allo stesso tempo magnifico e

spaventoso: le foreste, le rocce e i precipizi si manifestano in tutta la loro ambiguità,

mentre in Johnatan la ripulsa si somma al desiderio di fuga.

Il panorama era magnifico e da quel punto lo si godeva tutto. Il castello si trova sull'orlo di un terribile precipizio. Una pietra, cadendo dalla finestra, precipiterebbe per centinaia di metri senza toccare nulla! Fin dove l'occhio può spaziare, si vedono soltanto le cime verdi degli alberi e ogni tanto un crepaccio. Qua e là si scorgono fili argentei; sono i fiumi che scompaiono nelle gole profonde o nelle foreste.

Johnatan non sa ancora che quelle foreste agghiaccianti sono il

paesaggio in cui ogni notte si specchia Dracula, la metà oscura che magari si occulta

proprio in una zona d’ombra del giovane e brillante uomo d’affari, una parte

scomoda nascosta  in una tomba. Nessuna tomba, d’altronde, può

impedire a ciò che è nosferatu (Traduzione dal rumeno:

"non morto") di uscire di notte a reclamare il

proprio diritto a esistere.

in una tomba. Nessuna tomba, d’altronde, può

impedire a ciò che è nosferatu (Traduzione dal rumeno:

"non morto") di uscire di notte a reclamare il

proprio diritto a esistere.

Cos'altro è contenuto in quella tomba, se non la sessualità sfrenata, l'istinto, la

passione pura, l'animalità, le potenze notturne che sopravvivono nell'oscurità e che

ogni buon vittoriano aborrisce? Nelle segrete del castello del Conte di Transilvania si

occulta qualcosa che socialmente appare come un male. Eppure si tratta di una categoria di

male del tutto particolare, perché quel male, per sopravvivere, si nutre della virtù che

scorre nel sangue delle vergini: del resto, anche le vampire del castello di Dracula

alimentano la propria sensualità col sangue dell'ingenuo Johnatan, in un’orgia in

cui il bene e il male si congiungono.

Esiste, in una terra segregata dalla civiltà e sperduta fra le foreste della

Transilvania, un luogo in cui l’ambiguità è al potere: lì, le categorie partorite

dalla morale umana non possono vivere separate. E come il conte Vlad, signore della notte,

trae alimento dall’anima di Mina attraverso il fluido che racchiude il segreto del

passaggio dalla vita alla morte, a sua volta la vergine subisce il fascino del vampiro che

nell'immaginario di lei - cittadina londinese di buona famiglia - viene "da una terra

al di là di una grande, vasta foresta, circondata da montagne maestose". Mina non ha

mai visto la terra di Dracula, ma c'è qualcosa che gliela fa descrivere come se l'avesse

sempre conosciuta, come qualcosa di familiare che appare in sogno, proveniente da tenebre

interiori.

Dracula, come mister Hide, è il classico personaggio notturno

partorito dall'immaginario vittoriano: la tomba in cui il vampiro dorme di giorno è un

paradosso come può esserlo quello della società inglese, che in analoghe tombe aveva

mandato a dormire energie e fantasia, sensualità e voglia di vivere, mettendoci sopra un

bel coperchio luccicante di pudori e di formalismi. Ma nella notte, mentre gli altri

dormono, nosferatu si risveglia e ascolta con voluttà il canto lugubre dei lupi

che viene della foresta, chiamandoli "figli della notte" come se fossero i

sudditi del suo regno.

Dalla foresta dei Carpazi, un uomo ribelle chiamava a raccolta gli istinti repressi da un

perbenismo ipocrita che aveva cercato di salvare la faccia all’arroganza

dell’epoca vittoriana. Perché in quell’epoca, nonostante tutto, non si era

potuto evitare che interi paesi dell'Impero e interi quartieri di Londra fossero devastati

dalla miseria e dalla malattia. E nemmeno si era potuto evitare che la sessualità

trovasse sfoghi morbosi in luoghi e modi imprevisti.

Le creature selvatiche che circondano il castello di Dracula, col loro ululato rivolto

alla luna evocano una notte in cui sono immerse foreste abitate da creature scomode, che

però non si possono mettere da una parte per poi disfarsene come si fa col pattume.

L'unica strada da percorrere, così sublime da andare oltre la distinzione fra il bene e

il male, è l'amore: proprio nell’amore Dracula troverà alla fine la redenzione da

una vita maledetta.

La foresta della passione liberata: Constance

La sessualità occupa una posizione centrale nel più famoso dei

romanzi ambientati in epoca vittoriana. Ne L'Amante di  Lady

Chatterley (9),

David Herbert Lawrence ha cercato di dimostrare come sia possibile dare un vero

equilibrio alla vita umana solo attraverso la liberazione degli istinti più profondi e

repressi: con l'erotismo l'uomo scandaglia nel profondo del suo essere, e l'erotismo è un

valore autentico, contrapposto a quelli di un'epoca legata a doppio filo all'ipocrisia.

Lady

Chatterley (9),

David Herbert Lawrence ha cercato di dimostrare come sia possibile dare un vero

equilibrio alla vita umana solo attraverso la liberazione degli istinti più profondi e

repressi: con l'erotismo l'uomo scandaglia nel profondo del suo essere, e l'erotismo è un

valore autentico, contrapposto a quelli di un'epoca legata a doppio filo all'ipocrisia.

Disse in proposito Lawrence: "La vita è sopportabile solo quando lo spirito e il

corpo vivano in armonia, e l'uno abbia per l'altro un naturale rispetto".

Per lo scrittore il primo dovere di ogni uomo cosciente era quello di "combattere la

grande menzogna dell'ottocento, che ha impregnato il nostro sesso e le nostre ossa",

affrontare e poi sconfiggere la vittoriana mortificazione del corpo. Perché essere uomo

nella propria totalità significa fare della coscienza erotica il punto di riferimento

della vita, e possedere la donna con lo spirito e con la carne rappresenta l'unico mezzo

di sfuggire a una visione falsa e convenzionale dell'esistenza.

Il supremo piacere dello spirito! Che cos'è per una donna? Che cos'è in realtà anche per un uomo? Rende ogni cosa confusa e infantile, anche lo spirito. Occorre sensualità, schietta sensualità, anche per purificare e ravvivare lo spirito. La schietta, ardente sensualità, non la torbida passione per la carne.

Teatro della vicenda, e spesso autentico protagonista, è il parco di

Wragby Hall, un bosco di querce secolari la cui immagine contrasta in modo stridente con

quella del fumaiolo di una miniera che si staglia in lontananza. Wragby Hall è la dimora

di Sir Clifford, il marito di Constance, uomo rispettabile, autoritario e moralista, la

cui vita esangue e squallida è ben sintetizzata dalla condizione di impotenza in cui si

trova. Il parco, dove la vita si svolge secondo leggi naturali e dove vive il

guardiacaccia Mellors, è invece il luogo in cui si scatenano il senso di libertà, la

fisicità e la sessualità repressa di Constance.

L'approccio di Constance al parco è emblematico: inizialmente le appare come un luogo di

fuga dalle convenzioni, un rifugio, e il mistero che da esso emana sta come a suggerire

alla donna quello le che cova negli angoli in cui i suoi istinti sono stati compressi. Ma

soprattutto nel bosco c'è vita, anche se non è proprio un senso di gioia di vivere

quello che Connie prova in una delle sue prime passeggiate:

Connie avanzava come alla cieca. Dal bosco antico veniva verso di lei una malinconia che la leniva un poco e valeva più dell'aspra insensibilità del mondo esterno. Le piaceva tutto ciò che era interiore in quell'avanzo di foresta, la reticenza muta dei vecchi alberi. Sembrava che fossero una potenza di silenzio, e tuttavia avevano una presenza vitale. Anch'essi aspettavano: aspettavano ostinatamente, stoicamente, ed esalavano una potenza di silenzio. Forse non aspettavano che la fine: essere abbattuti, portati via, la fine della foresta, per essi la fine di tutte le cose! Ma forse il loro silenzio aristocratico e tenace, il loro silenzio di alberi tenaci, significava qualcosa di diverso.

Nel parco alita il senso della necessità di tutte le cose, la

silenziosa e aristocratica attesa della morte, accompagnata da una spaventosa carica di

energia che si nasconde da qualche parte e che viene evocata da espressioni come

"potenza di silenzio" e "presenza vitale": è come se la carica

esplosiva della natura stesse compressa, allo stesso modo di una molla, dentro il bosco.

Connie si sente protetta lì dentro, forse perché avverte di essere più vicina alla

propria femminilità, anche se non sarà sufficiente il primo impatto con la natura per

liberarla. Gli impacci sessuali iniziali saranno comunque superati un po' alla volta

mediante l'immersione nella realtà silvana: il ciclo di vita e di morte, il prolificare

degli animali e la necessarietà del succedersi delle stagioni finisce per far sentire la

giovane donna integrata nella vita del parco. Energie femminili al fosforo poco a poco

riemergono dagli abissi in cui sono state occultate, e le ultime catene cadono durante la

passeggiata liberatoria che Lady Chatterley compie nuda, sotto la pioggia: nel bosco,

ancora una volta vengono in superficie lupi ululanti a reclamare il loro diritto alla vita

notturna.

Emblematica è la scena d'amore del XII capitolo, dove compare il binomio classico della

letteratura ambientata in epoca vittoriana: il mare e la foresta.

E sembrò che ella fosse come il mare, non altro che cupe onde che si elevavano e gonfiavano in un grande ondeggiamento, finché lentamente tutta la tenebra che era in lei si mise in moto e divenne un oceano che rotolava la sua massa oscura e silenziosa... e più intimamente la penetrava l'ignoto sensibile, e più lontano rotolavano le onde, lontano da lei, abbandonandola, finché, d'un tratto, in un dolce fremito convulso, il vivo di tutto il suo plasma fu toccato. Ella si seppe toccata; tutto fu consumato ed ella dissolta. Dissolta; non esisteva più ed era nata: donna.

Paradossalmente, il bosco di querce secolari, pur essendo il teatro di

queste sensazioni (è lì, infatti, che Connie fa all'amore col guardiacaccia), non

compare nel brano, mentre il mare - distesa tempestosa che evoca tumulti interiori - è

nient’altro che un paesaggio interiore. Nella foresta che richiama il mare Connie si

dissolve: nel luogo in cui tutto incessantemente si trasforma, in cui la vita nasce senza

pudori dalla morte, anche la donna vittoriana muore per lasciare il posto a una donna

cosciente della propria sessualità.

Una volta che il parco ha esaurito il suo ruolo iniziatico, i due amanti potranno andare a

vivere nella società e sposarsi, e non è un caso che l'ultimo appuntamento fra Constance

e il guardiacaccia non avvenga più a Wragby Hall. Del resto, come nella fiaba di

Biancaneve, è difficile immaginare che una storia del genere possa continuare ad avere

mordente al di fuori del bosco.

La foresta della sospensione: Sarah

La vicenda de La donna del tenente francese (10) si svolge nell'anno 1867. Charles Smithson, giovane inglese aristocratico e colto, che combatte con hobby scientifici un'esistenza alquanto noiosa, è promesso alla pallida e poco stimolante Ernestina, con cui fa lunghe passeggiate e vuote conversazioni. Quest'uomo finisce così per innamorarsi di un'altra, una donna sensuale, intraprendente, ribelle e capace di fare le proprie scelte senza chiedere il permesso a nessuno, ma soprattutto dotata di uno sguardo che possiede la dote del richiamo, tutte qualità che contrastano con l'immagine stereotipata della donna vittoriana. Fra l'altro, Sarah è la donna del tenente francese, da lui sedotta e abbandonata: la donna altra - per questo soprannominata la "puttana del tenente francese"- rispetto alla noiosa, pudica, obbediente, timida e sottomessa Ernestina. Non a caso, in una bella, ordinata e decorativa serra Charles chiede la mano a Ernestina, mentre le scogliere selvagge e i boschi altrettanto selvaggi del Dorset sono teatro del suo innamoramento per Sarah.

Anche in questo romanzo compare il binomio mare-foresta. La prima apparizione di Sarah a Charles è proprio su un molo battuto dal mare in tempesta, "lo sguardo puntato come un fucile verso un lontano orizzonte". Quando la donna si volta verso di lui, Charles rimane colpito dal suo volto:

Non era un viso grazioso come quello di Ernestina. Non era certamente un bel viso secondo i criteri estetici e i gusti di qualsiasi epoca. Ma era un viso indimenticabile, un viso tragico. Sgorgava dolore con la stessa purezza, naturalezza e inarrestabilità con cui sgorga l'acqua da una sorgente nei boschi. Non c'era artificio in esso, né ipocrisia, né isterismo, né maschera; soprattutto non c'era la minima traccia di pazzia. La pazzia era nel mare vuoto, nel vuoto orizzonte, nell'irragionevolezza di quel dolore; come se la sorgente fosse stata naturale in sé ma innaturale in quanto sgorgava da un deserto.

Di fronte alla

falsità, agli isterismi e alle maschere di un’epoca che appare arida come un

deserto, come una sorgente nei boschi si staglia la purezza del volto di Sarah e del suo

autentico dolore. Eppure proprio quel dolore che sgorga da una donna in tempesta e

selvaggia, stona con il contesto innaturale in cui è inserito.

Di fronte alla

falsità, agli isterismi e alle maschere di un’epoca che appare arida come un

deserto, come una sorgente nei boschi si staglia la purezza del volto di Sarah e del suo

autentico dolore. Eppure proprio quel dolore che sgorga da una donna in tempesta e

selvaggia, stona con il contesto innaturale in cui è inserito.

Ben altra suggestione è quella del boscoso Undercliff, teatro delle passeggiate solitarie

della donna del tenente francese. Tanto per cominciare, si tratta di un’ottimo posto

di osservazione da cui è possibile scrutare il mare fino all'orizzonte, e dove ogni

giorno Sarah alimenta la speranza di vedere la sagoma della nave che potrebbe riportarle

il suo ufficiale. Ma al di là della visuale, per la "puttana" è consolante e

protettivo quel luogo selvaggio che assomiglia tanto alla rabbia che le ribolle dentro:

tutti i giorni vi fa un sonnellino, quella foresta è la sua casa, lì avverte la presenza

di elementi che non la giudicano secondo nessuna morale, e mentre il mare evoca tempeste

interiori, le accoglienti braccia della foresta, lontano dalla società civile, le

accettano avvolgendole della loro luce.

La foresta è il luogo dove si nutrono l'anima e le passioni di Sarah,

e non è un caso che la sua padrona le proibisca tassativamente di andarvi: per una

signora quel luogo è considerato peccaminoso e sconveniente, proprio perché agli occhi

di una rispettabile donna inglese dell'ottocento è il contatto con la propria

istintualità il vero peccato mortale, la vera sconvenienza.

Più passa il tempo e più il paesaggio forestale si insinua come un germe anche nella

coscienza dell’altro frequentatore dell’Undercliff, Charles, uomo vittoriano,

formale, tutto di un pezzo, moralmente saldo. Dalla foresta Charles riceve ambigui

messaggi di cui subisce il fascino: è la crisi di un'epoca a cui l'istinto di un essere

umano sano di mente e di corpo non può che ribellarsi.

i suoni, gli odori, la selvatichezza assoluta della vegetazione e la sua rigogliosa fertilità lo spingevano con forza all'antiscienza.

L'Undercliff è davvero l'ombra della serra bella e ordinata, simbolo

di un epoca in cui non sono ammessi misteri, in cui tutto è previsto, codificato,

ordinato, moralmente catalogato e dove niente sfugge al grande tessitore della vita della

società: la Morale.

Non c'è morale nell'Undercliff, ma solo natura selvaggia, necessità, strapiombi in cui

l'uomo può morire dimenticato nell'indifferenza: passeggiando in mezzo a un bosco di

enormi frassini, Charles si sentirà addirittura "piacevolmente rimpicciolito"

di fronte a loro. Perché c'è qualcosa di più di un insieme di alberi secolari, in quei

luoghi selvaggi: c'è l'arcano - forse lo stesso che attrae la disperata e ribelle Sarah

nelle sue passeggiate quotidiane - l'energia, l'incoraggiamento alla ribellione che prende

coraggio e si immedesima in quella apparente della natura, fino a confluirvi.

Non a caso è lì che si insinua il tarlo del dubbio in Charles, spingendolo

all'"antiscienza", fino a quando la foresta, che fa da scenario alle effusioni

di due amanti sorpresi per caso durante una passeggiata, assurge ai suoi occhi a simbolo

di sano erotismo.

erano giovani amanti come i frassini erano vecchi alberi; naturalmente erotici come l'erba d'aprile che stavano calpestando.

Charles è dunque l'uomo che avverte la crisi della sua epoca. Le

escursioni nella foresta sono iniziate per un hobby geologico, ma in realtà, poco a poco, il fascino

intrigante racchiuso fra gli alberi si è depositato come una strana polverina dotata di

poteri così magici da far vacillare le consuete sicurezze: è particolarmente

emblematico, in proposito, un episodio riportato nel X capitolo. Dopo il primo incontro

con Sarah nella foresta, Charles, turbato dal fascino torbido e inquietante della donna,

scappa da lei per poi lasciarsi andare al dubbio: perché non le ho chiesto quale sentiero

seguire? La attende allora per una trentina di secondi, sperando che lei lo segua:

geologico, ma in realtà, poco a poco, il fascino

intrigante racchiuso fra gli alberi si è depositato come una strana polverina dotata di

poteri così magici da far vacillare le consuete sicurezze: è particolarmente

emblematico, in proposito, un episodio riportato nel X capitolo. Dopo il primo incontro

con Sarah nella foresta, Charles, turbato dal fascino torbido e inquietante della donna,

scappa da lei per poi lasciarsi andare al dubbio: perché non le ho chiesto quale sentiero

seguire? La attende allora per una trentina di secondi, sperando che lei lo segua:

Charles lo ignorava, ma in quei bravi secondi sospesi sopra

il mare in attesa, in quel luminoso silenzio della sera... si era

perduta l'intera epoca vittoriana.

Per la cronaca, Sarah non lo raggiungerà, e Charles sarà costretto a

scegliere da solo il sentiero da imboccare - guarda caso, il più ripido. La donna -

ridotta dalla società vittoriana al ruolo di creatura indifesa e inconsapevole, di sposa

tanto più desiderabile quanto maggiormente pudica, affettata e arrendevole -

nell'immaginario dell'uomo inglese dell'ottocento diventa protagonista proprio in una

foresta.

Nel germe del dubbio, nella sospensione, nell'attendere alle proprie spalle una donna che

indichi qual’è la strada da prendere nel folto degli alberi - nell’abbandono a

quella che Steinbeck avrebbe chiamato la "femminilità delle fronde" - l'epoca

vittoriana evapora nel nulla.

Davvero deve esserci qualcosa di femminile, fra le fronde dei boschi, se la fecondità e

la vita sono la massima espressione femminile, mentre al maschio rimangono - si fa per

dire - il controllo e il dominio.

L’uomo che va contro la natura è solo una faccia della medaglia

del potere: sull’altra faccia c’è l’uomo che va contro la donna, e la

somma delle due facce dà per risultato un uomo che va contro sé stesso: come osserva il

gesuita americano Faracy (11)

, andare contro le risorse che sono all’origine della vita, così come

opprimere le donne, non è altro che un modo per sopprimere il femminino - un

complesso di principi radicati nell’esperienza femminile - che si nasconde

nell’uomo. La fecondità della natura e quella della donna sono strettamente

associate nella nostra coscienza, e mortificarle sotto il controllo del potere equivale

alla soppressione dell’anima, di quella femminilità che ogni uomo occulta e proietta

dove solo lui sa.

Ricongiungersi alla natura significa invece accettare aspetti che da tempo l’uomo ha

scacciato da sé e che coincidono con l’immagine della donna meno facile da digerire

a chi detiene il potere: la capacità di percepire in termini non solo razionali ma

intuitivi e legati al sentimento, un legame stretto con i ritmi biologici, nonché

un’istintività che può rendere incontrollabile e perciò simile alla natura

disordinata e imprevedibile. Del resto la natura è sempre stata essenzialmente femmina,

materna, fertile, capace di nutrirci ma anche di stupirci con le sue bizzarrie. Ed è noto

che l’uomo dà spesso attributi infamanti - uno fra tutti, puttana - a ciò che del

femminile gli sfugge.

Proprio prostituta definì la natura uno dei padri della scienza

moderna, Francis Bacon: nell’uomo egli vide la creatura centrale dell’Universo,

perciò investita di tutti i diritti di sfruttamento e di dominio su ciò che le dava

utilità. La nuova visione meccanicistica trovava nella natura un oggetto da esplorare e

in cui fare ordine nel nome dei benefici umani; nient’altro che una puttana, quindi.

Proprio prostituta definì la natura uno dei padri della scienza

moderna, Francis Bacon: nell’uomo egli vide la creatura centrale dell’Universo,

perciò investita di tutti i diritti di sfruttamento e di dominio su ciò che le dava

utilità. La nuova visione meccanicistica trovava nella natura un oggetto da esplorare e

in cui fare ordine nel nome dei benefici umani; nient’altro che una puttana, quindi.

E’ così che la manipolazione della natura e la distruzione delle foreste è andata

di pari passo con la dominazione della donna.

A scatenare questa alienazione, secondo Faracy, sarebbero state la riforma protestante e

la rivoluzione scientifica del seicento. La natura umana decaduta e peccaminosa, tutta la

natura soggiogata a Dio e al suo giudizio terribile, sommata ai tempi storici e alle

esigenze della borghesia emergente, portarono a una visione utilitaristica del creato, su

cui l’uomo potè sfogare la propria aggressività nel modo più classico che si

conosca: schiavizzandolo.

Quando Copernico prese la madre terra dal centro dell’Universo e la sostituì con il sole - l’immagine di Faracy è davvero efficace - fu un colpo ferale sia per la natura che per la donna.

Non è un caso che la "puttana" del tenente francese e la foresta dell’Undercliff rappresentino il binomio vincente su un’epoca che fu così convenzionale e autoritaria, da confinare la sessualità femminile nei bordelli e da bandirla nelle famiglie perbene.